「保護から管理へ」「人間の命が第一」熊出没について、その対応・あり方を問う

趣旨=5月以降、市内各地にてクマが出没しています。全国的な熊出没から「保護から管理へ」と変化しているなかではありますが、クマ対応にあたった職員や猟友会の方への誹謗中傷も相次いでいます。人命と市民生活が第一との観点から、市民の生命を守り、また対応に当たっていただく猟友会の皆様や農政課職員をいわれなき非難から守る毅然としたクマ対策のあり方を問いました。

(榎本)

6月議会に続いて、クマの出没についてであります。

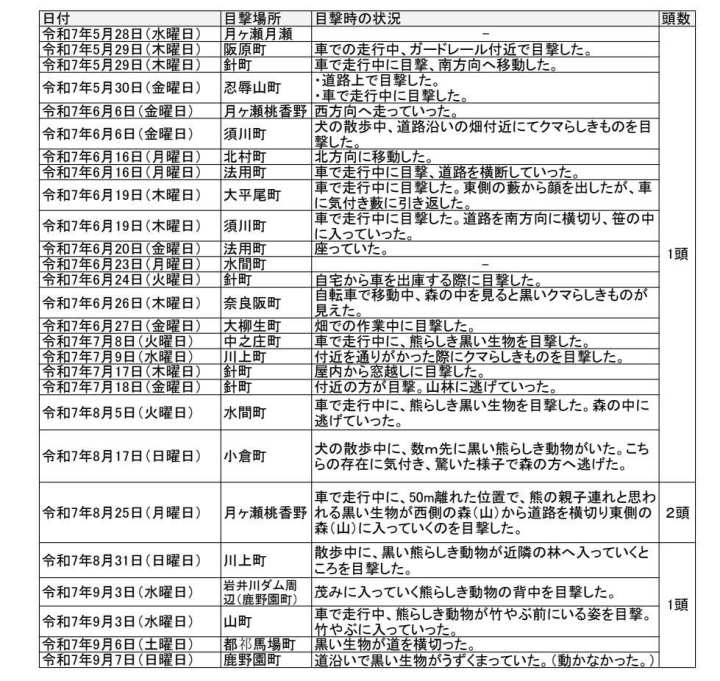

市内では5月末からクマとみられる大型動物の目撃情報が相次いでおります。

東部山間地域のみならず、ここのところは東市や帯解・・というようなかなり住宅の多い地区でも目撃情報が寄せられました。

市の発表では、9日3日、円照寺バス停付近で目撃された個体は、成人男性程度の大きさであったとのことでした。これが事実であるならば、ツキノワグマとしては最大級の大きさであり、ひとたび人が襲われることがあればひとたまりもなく、いつ人命に関わる事態が発生してもおかしくありません。

行政が第一に守らなければならないのは、なによりもまずは市民の命であります。そうした観点から、クマ対策についてお尋ねいたします。

まずは、市長に1点お聞きいたします。

行政が第一に守らなければならないのは、なによりもまずは市民の命であります。そうした観点から、クマ対策についてお尋ねいたします。

まずは、市長に1点お聞きいたします。

問1 法改正に伴う緊急銃猟制度に係る本市の対応についてであります。

9月1日に施行された改正鳥獣保護管理法により、「緊急銃猟」制度が新たに創設されました。これは、クマなどが人の生活圏に侵入している、または侵入のおそれが大きい場合で、迅速な対応が求められるときに、市町村が判断し、ハンターに猟銃使用を委託できる制度であるものと承知しています。

(答弁者:市長)

9月1日に施行された改正鳥獣保護管理法により、「緊急銃猟」制度が新たに創設されました。これは、クマなどが人の生活圏に侵入している、または侵入のおそれが大きい場合で、迅速な対応が求められるときに、市町村が判断し、ハンターに猟銃使用を委託できる制度であるものと承知しています。

(答弁者:市長)

従来の警察官職務執行法による対応に比べ、「保護から管理へと」方針が転換され、より予防的な対応が可能になったと考えているとことですが、このことについての本市における対応について伺います。併せて、緊急銃猟に必要な経費について国の財政支援があると聞いておりますが、本市で活用の予定はあるのかについてもお答えいただくようお願いします。

答1

✓議員お述べのとおり、鳥獣保護法の改正により「緊急銃猟制度」が創設され、市町村が判断主体となった。

✓本市においても、「市民の安全」を最優先とする立場から、この制度の趣旨を踏まえ、他市の動向を調査するとともに、猟友会への委託や体制構築などに必要な作業の整理を進めているところである。

✓一方、本制度は万一の事故の際には市が補償責任を負うなどリスクも伴うことから、慎重な体制づくりが不可欠であり、奈良県や猟友会と協議しながら、必要な時に迅速かつ適切に対応できるよう、制度の実効性を確保するための課題を一つ一つ整理し、安全で確実な運用体制の構築を目指してゆく。

✓なお、緊急銃猟に要する主な経費については、環境省の指定管理鳥獣対策事業交付金の対象となるが、当該交付金は都道府県を経由して市町村へ交付される間接補助金であることから、活用は県の予算措置によるものである。

(答弁者:市長)

(答弁者:市長)

問2 緊急銃猟制度の課題について

2点目以降は観光経済部長にお伺いします。緊急銃猟制度の創設により、市民の安全確保のためにはクマなどの大型動物の銃猟が認められることとなった一方で、課題もあるわけでございます。北海道や東北の自治体では、実際にクマを殺処分したところ「なぜクマを撃ったのか」との言われなき非難が寄せられ、自治体職員がその対応に苦慮しているということも報じられております。

人間の命を守るため、最前線の現場で自らを命の危険を伴いながら対応してくださるのは猟友会の会員の皆様です。特に熊のような大型獣への対応は、従来のイノシシやシカ、サルに比べ段違いに危険も大きいと考えます。

そこでお伺いいたします。

そこでお伺いいたします。

本市として、緊急銃猟の運用に際し、猟友会の皆様に対する委託料や報償について、危険性や負担の大きさを踏まえた配慮を行おうというお考えはあるのか。ということです。

また、緊急銃猟により熊の殺処分を行った場合、社会的注目が高まる中で、殺処分を行う猟友会や事務を担う職員が言われなき批判を浴びることのないよう、市としてどのように対応されるのか、このことについての所見を伺います。

また、緊急銃猟により熊の殺処分を行った場合、社会的注目が高まる中で、殺処分を行う猟友会や事務を担う職員が言われなき批判を浴びることのないよう、市としてどのように対応されるのか、このことについての所見を伺います。

答2

✓緊急銃猟制度は、人命に差し迫った危険が認められる場合に、自治体の長、すなわち奈良市の場合は市長の判断により実施するものである。

✓ご指摘のとおり、熊のような大型獣の捕獲は従来のイノシシやシカ等に比べ危険性が高く、現場で活動いただく猟友会員の皆様のご負担は重いものと認識している。

✓このため、本市としては危険性や社会的責任の重さに応じた「委託料や報償のあり方」について、他市の動向を調査した上で検討しているところ。

✓また、実務的な準備や現場との調整、関係機関との連絡は主に農政課が担うことから、実際に緊急銃猟を行った場合には、社会的な注目や批判の矛先が市職員に向けられることも想定される。

✓本市としては、緊急銃猟は、首長の判断に基づき、法制度に則って人命保護を最優先に実施していることを丁寧に説明し、ご理解を賜るよう努めるとともに、行き過ぎた批判等から猟友会員と職員を守ることも重要であると認識している。

✓市として駆除の経緯などについて説明責任を果たし、現場の猟友会員と職員が過度な負担を負うことのないよう、支えてゆきたいと考える。

(答弁者:観光経済部長)

(答弁者:観光経済部長)

次に、3点目として、お伺いするのは、クマ鈴についてであります。私は、6月議会で、対策のひとつとして東部山間地域への熊鈴配布を要望し、答弁の中で応じていただき実現に至りました。

私のところへは、クマ出没の一報から、外出や屋外作業を控えている、そして、それにより筋力の低下など健康に悪影響が出ているという悲痛な、東部山間地域の高齢者の皆様の声が届いておりましたので、クマ鈴の配布をいただき、たいへん良かった。外出時にはいつも携帯している。というような好意的な反響がありました。

お年寄りが外出を控えることで、身体が弱ってきたり、足腰が悪くなれば、市街地にお住まいの方よりも、その生活にいっそう大きな影響を及ぼすわけですので、事態は深刻なものがあります。

こうした事態を受けての対策として、このクマ鈴の配布、この反響と今後の見通しについて伺います。

答3

✓本市では、熊と思われる動物の目撃情報が寄せられた東部地域全域及び鼓阪・鼓阪北地区のほか、東部地域から山系が繋がっている精華・帯解・東市地区の山側の市民の方に対し、自治会を通じ、熊鈴を配付した。現在は、飛鳥地区の山側に居住されている市民への配付に向け、作業を進めているところである。

✓市民の方からは「安心感につながる」、「子どもの通学時のお守り替わりになる」など、概ね好意的に受け止めていただいており、不安払拭の一助になっているものと考えている。

✓現時点では目撃情報が収束していないため、今後については利用状況を把握しながら、追加配付の必要性について検討してゆく。

✓また、熊鈴に頼るだけでなく、複数人での行動の推奨や、目撃情報があった地域においての周囲への注意喚起など、基本的な安全対策に引き続き取り組んでゆく。

(答弁者:観光経済部長)

問4

4点目は、生ごみだとか、クマを誘いおびきよせてしまうもの、、誘因物についてです。熊の市街地出没は、この誘引物の存在が大きな要因とされています。本市での具体的な取組・対策について、改めて伺います。お答えください。

答4

✓熊対策は、市民の皆さまの理解と協力が不可欠だが、熊の出現については、誘因物の存在が熊の出現の原因とであることは、専門家から指摘されているところ。

✓そのため、例えば「ゴミ出し」については回収日の当日の朝に行うよう、ホームページや自治会を通じ、改めて呼びかけるとともに、柿や栗などの「放任果樹」がクマを誘引する要因のひとつであることから、適切な管理や撤去についても周知してゆく。

✓さらに、目撃情報があった地域では自治会長など地元の方を対象に、専門家を招聘し、熊の生態や注意点を説明する説明会を開催し、地域の皆さまに正しい知識を持っていただく機会を設けたところ。

✓こうした啓発と住民参加の取組みを重ねることで、ツキノワグマによる人身被害のリスクを下げ、安全安心の確保につなげてゆく。

(答弁者:観光経済部長)

(答弁者:観光経済部長)

(意見・要望)

クマの出没についてでありますけれども、今回の鳥獣保護法の改正において、現場で熊と向き合う職員さん、そしてなにより猟友会の皆様、こうした皆様が命がけで市民の生命を守られたときに、事後、いわれのない批判や中傷にさらされるということは、ぜったいにあってはならない。あってはならないことでありますが、残念ながら、そうしたことは他所でもおこっているわけです。いちばん必要なもの、根底にあるべきものは、危険な責任ある業務に当たられる方々に対する敬意・尊敬の心ですよね。こういうものが失われることがあればそれは人心の荒廃につながるんだろうと思います。

市としても、そして市長自身もそうしたおもいを以て、種々の発信・広報に努めていただきたいなあと思います。

また、緊急銃猟に要する主な経費については、環境省の指定管理鳥獣対策事業交付金の対象となるということでしたが、当該交付金は都道府県を経由して市町村へ交付される間接補助金であるとのことですので、ぜひこれは県にも要望してほしいと思いますので、この点についてもよろしくお願いします。

クマ鈴の配布についても迅速にご対応いただき、ありがとうございます。

改めて御礼申し上げます。今後も熊の目撃状況など考慮しながら、ご対応いただきたいと思います。

誘因物の除去についてですけれども、注意喚起については、奈良市のごみ出しアプリでの情報提供なども検討しても良いのではないかと私は思います。

「増え続ける空き家にどう対応するか」空き家問題への対応方針について

趣旨=人口減少に伴い、高齢化、都市への人口流出、新築重視・偏重の住宅文化、相続・税制の問題など複合的な要因により、空き家は増加傾向にあります。空き家になれば、管理が行き届かなくなりますから、そこが動物のねぐらになったり、草木が繁茂し、虫が繁殖したり、見通しが悪くなったり、中にはとたんが風で飛ばされたりと、近隣にお住まいの皆様方から多くの相談や苦情が寄せられております。また、昨今は所有者が外国の方であったり、国内におられない方であったりということも多くあります。そこで、この対応・対策について問いました。

(榎本)

1点目は市長にお尋ねします。この空き家問題についての市長の課題認識と取組についてのお考えをお聞かせください。

市長答弁

空き家問題については、少子高齢化による人口減少や相続問題などにより急速に増加することが予測されており、空き家の発生抑制、適正管理、利活用の促進に対する施策の推進が喫緊の課題であると認識しております。

本市では、平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、平成28年3月に「奈良市空家等対策計画」を策定し、今年度(令和7年度)第3期対策計画に向け改定作業を進めております。

今回の改訂作業では、令和5年に改正された特別措置法の内容も反映し、本市の空家等の問題解消に向けた指針とするとともに、空き家バンクや空き家の利活用など空き家に関する総合相談窓口の開設、また、「地域住民の将来的な空き家の相続人」などを対象に、地域密着型のセミナーや相談会を開催するなど、空き家の利活用に向けた支援を継続して行ってまいります。

以降は部長にお尋ねいたします。

2点目、空き家相談の件数と近年の推移についてお答えください。

部長答弁

空き家相談件数については、主に草木の繁茂や、家屋の老朽化などの内容で、令和4年度が237件令和5年度が240件、令和6年度が243件ありました。令和7年度は8月末現在で129件あり、昨年度8月末時点の件数が133件であったことから、今年度も同程度の相談件数が見込まれると思われます。

続いて、3点目、その空き家の相談内容について解消された件数についてもお答えください。

部長答弁

解消件数については、指導を行った結果解消に至った件数は、年度をまたがった案件等も含まれますが、令和4年度が237件の相談件数のうち97件(41%)、令和5年度が240件の相談件数のうち71件(30%)、令和6年度が243件の相談件数のうち112件(約46%)解消されました。

4点目、昨今は海外在住の方が所有されている空き家というのも出てきていると思いますが、それらの対応をどのように行っているか。行こうとしているか。お答えください。

部長答弁

これまでにも、海外在住の方が所有する建物の管理が適切に行われず、空き家として放置される事例が数件ありましたが、ほとんどの物件で管理者等と連絡が取れ、解決に至っています。

今後もこのような事案による管理者等の特定に係る調査については、課税部署と情報共有を行うと共に、親族、関係権利者等へ聞き取り調査、また、所有者等が国外に居住する外国籍の方が判明した場合には、出入国在留管理局への出入国記録や外国人登録原票の照会を行うなど、さまざまな調査手法を講じ空き家等の管理者を調査し、問題の解消に取り組んでまいります。

(意見・要望)

空き家問題についての意見・要望ですけれども、外国人あるいは外国在住の方の所有である空き家の対策について、管理者等の特定に係る調査については、課税部署と情報共有を行うと共に、親族、関係権利者等へ聞き取り調査、また、所有者等が国外に居住する外国籍の方と判明した場合には、出入国在留管理局への出入国記録や外国人登録原票の照会を行うなど、さまざまな調査手法を講じ空き家等の管理者を調査し、問題解消に取り組む。との具体的な趣旨に沿ったご答弁をいただきました。

先日も、私が市民の方からご相談を受けた、これは空き地のことで担当課は違うんですけれども、海外の方がお持ちであったケースがありまして、市からの文書を外国語でお送りいただいたケースがありました。

こうした柔軟な態度を以て事象にご対応いただいたことはたいへん有難いことでありました。今後こうしたケースが増えていく可能性がありますので、引き続き、市民に寄り添ったご対応をぜひお願いします。

「均衡ある郷土の発展を目指して」東部振興計画について

趣旨=市長が選挙公約に掲げた東部振興計画について、榎本の活動テーマの1つでもある「均衡ある市内の発展」を念頭に今後の展開を問い、月ヶ瀬地区と隣接する同地区住民の生活圏でもある伊賀市との連携強化や東部山間地域に関する新たな施策について要望しました。

(榎本)

市長が選挙の公約に掲げられた東部振興計画の策定について市長にお聞きいたします。

計画の策定は、私が常にお訴えさせていただいている、均衡ある郷土の発展が奈良市におけるいっそうの魅力づくりにつながるという観点からも極めて重要であると私も考えるとことです。

市長は開会日の挨拶の中でも、東部山間地域について、人口減少が、奈良市全域の人口減少のおよそ4.5倍にのぼることなどにもふれ、人口減少・高齢化などが見込まれる中、いかに地域の機能を維持していくかといった課題にも言及をされていました。

できましたら、計画の策定について、これらの課題解決に向けた具体的な取り組みや、計画策定のスケジュール感もふまえてお答えいただけますようお願いします。

(答弁者:市長)

(答弁者:市長)

奈良市東部は、豊かな自然と歴史的な資源に恵まれているものの、人口減少や高齢化、地域経済の停滞といった課題に直面しています。これらの課題を解決し、持続可能な発展を確実なものとし、住民生活の質を向上させるために、東部振興計画は不可欠です。

本計画の策定にあたっては、地域の声を聞くことが最も重要です。そのため、「人口減少」「交通」「医療」「買い物」といった地域の具体的な課題について、月ケ瀬、都祁、東部地区の自治連合会を通じて住民の皆様からの意見を丁寧に吸い上げてまいります。

今後さらに進行するであろう人口減少や高齢化によって、地域コミュニティの維持が困難になることに対応していく必要があります。

現在、月ヶ瀬地域では「ローカルコープ大和高原プロジェクト」による持続可能な地域づくり、都祁地域では「道の駅のリニューアル」を核とした地域活性化が進められています。これらの取り組みに加え、東部全体を面的にとらえた振興計画を策定し、生活を支える社会基盤の整備、地域資源を活用した観光振興、産業の活性化、そして移住の促進などにもより一層力を入れて取り組んでまいります。

スケジュールについてですが、奈良市の総合計画の前期分が本年度で終了しますので、来年度から策定をします。

それに併せて東部地域への新しい施策を示していきます。

(意見・要望)

東部振興計画の策定についてですが、市長のお考えなど具体的に述べていただきました。

東部振興は、やっぱり買い物と医療、交通ネットワークの拡充であると思います。

たとえば、月ヶ瀬地区でありましたならば、生活圏は隣接する三重県伊賀市が占めるところがかなり多いわけであります。

こうした自治体との連携ということで、奈良市は伊賀市との連携・協力に関する包括協定を結んでおられます。

この中でも、交通ネットワークの充実・確保というところが記されていまして、この包括協定を結んだのは素晴らしいことですけれど、具体的な形にはまだなっていないと思いますので、ぜひ、特に月ヶ瀬の皆様のご意見をよく聞いて、速やかに取り組んでいただきたいと思います。

空き家バンクももっと充実させていただきたいですし、買い物支援もお願いしたいし、観光への支援もお願いをしたいと思います。

奈良観光の定番コースの中に東部山間地域が入ってくるように、これも、支援をお願いしたいと思います。

「問題点の多いメガソーラー、市長の問題認識を問い、対策を求める」大規模太陽光発電施設について

趣旨=大規模太陽光発電設備(メガソーラー)の問題が全国で顕在化しています。メガソーラーには、自然・環境破壊・土砂や洗浄時の薬剤による水源の汚染・廃棄の難しさ、将来的な最終処分場のひっ迫、処分にかかるリスクなど・火災の危険性・消化活動の難しさ、さらにはその製造過程に至る種々の懸念まで多くの問題があります。市長にその問題認識について問い、さらには条例の制定・国への対策要望の実施を求めました。(答弁者:市長)

(榎本)

太陽光発電設備の適正な設置についてお尋ねします。実は、私も市内の大規模太陽光発電施設、いわゆるメガソーラーの現場についていくらか視察をさせていただきました。

そこで、多くの方から、自然・環境破壊・土砂や洗浄時の薬剤による水源の汚染・廃棄の難しさ、将来的な最終処分場のひっ迫、処分にかかるリスクなど・火災の危険性・消化活動の難しさ、さらにはその製造過程に至る種々の懸念まで・・条例の制定など対策を求めるご不安の声をお聞きしたわけであります。

このような、大規模な太陽光発電設備が増加傾向にある中、市民の皆様からの懸念や不安の声などは市にも届いているのではないでしょうか。届いているようであれば、どのようなご意見になりますでしょうか。

また、市長ご自身は大規模な太陽光発電設備に関してどのような問題があると認識されていますでしょうか。お答えください。

(答1)

市民の皆様からは、「大規模の太陽光発電の設置にともなう、文化財への影響が心配」や、「大規模の太陽光設備を設置する場合、どこが許可を出しているのか」など、市民生活への影響を懸念されているご意見が、担当課に寄せられていることは承知しております。

確かに、太陽光発電設備は温室効果ガスの削減に寄与する再生可能エネルギーとして活用される一方で、1メガワットを超える(必要な土地面積は1~1.5ヘクタール)いわゆるメガソーラーなどを設置する場合、自然環境の悪化や無秩序な大規模開発による災害リスクの高まりのほか、老朽化等による火災の発生や大量廃棄の問題など、全国各地で増加傾向にある太陽光パネルをめぐる諸問題があることも認識しており、本市におきましても市の権限において対応できる対策を模索していく必要があると考えております。

(意見・要望)

大規模な太陽光発電についてでありますが、これは釧路湿原のことなど、インターネットでも多く取り上げられたことから、市民の皆様の関心が急激に高まっているテーマでもあります。

本来は国においても規制を強化すべきもので、昨日の答弁にもあったかと思いますが、市から国へも対応を要望いただきたいと考えます。

県下自治体でも多く条例制定が進んでおりますね、8市区町だったでしょうか。条例制定に乗り出しています。もう市民の皆様の理解も十分に得られるものであると思いますので、私権の制限に当たらぬようになどの配慮の検討を要することもあろうかと思いますが、早急な条例制定の対応が必要であろうかと考えますので、このことを強く要望しておきます。